2013年3月26日 撮影

秋の夕方過ぎに焚き付けをしながら、浅上王子宮の棒打ちの稽古の太鼓の音が聞こえると、さらにゆっくりとなる。

煙は白い煙突を潜り抜け、米蔵の脇から出て行く。

2011年10月28日 撮影

上写真は水切瓦が落下して、米蔵の壁を塗り直した直後である。

修理工事でボロボロの炊き口は新しく新しくなる。

2018年6月27日 撮影

そして煙突も極力米蔵から引き離し帽子付になった。

2018年12月2日 撮影

これまでの煙突掃除は下からブラシを入れて行っていたが、修理後は上の帽子を外し上からブラシをいれるらしい。

五右衛門風呂釜は数十年ごとに換える必要がある。解体時も釜屋の脇に古い釜が放りだされており、粗大ごみで回収して貰った。

2012年9月14日 撮影

風呂釜は再使用可能で取り出し新品のように磨かれた。

2018年7月26日 撮影

風呂釜を取り出すと、焚き口からの熱が釜の周囲をめぐるように風呂釜と周囲に隙間が取られている。

2018年8月22日 撮影

風呂の建物も他の建物と同様な技術を持って修理お行なわれた。

2018年9月18日 撮影

他の建物と同様に、従来の建て方、可能な限り従来の古材使用の条件に基づき修理が行われた。風呂の内部の下の部分に洗い出しと呼ばれる手法で作られた材があった。

2018年11月22日 撮影

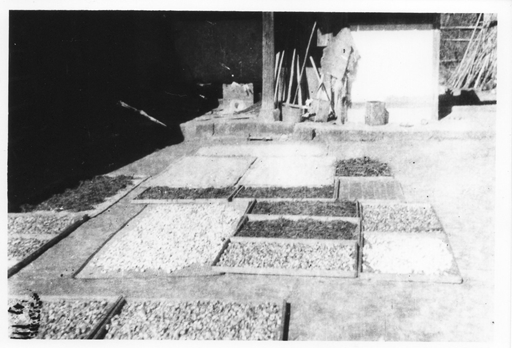

上写真の下の黒い部分である。数ミリの小石の上からセメントを流し、その表面のセメントを洗い、小石を浮かせるのである。従来のその色に極力似せるため、小石の大きさの選択など試行を繰り返していました。

この風呂は小さく大きな人が入ると

2018年10月25日 撮影

こんな感じで肩が出ます。小さな方でも、風呂釜に背を浸けないと肩までは入れません。釜に瀬を付けても熱くない頃がいい湯です。

我家では五右衛門風呂は明治後期に作られたようである。祖父の日記に「風呂を沸かして入る」の記述が時々ある。戦時中の金属供出の対象でなかったのか、昭和20年代初期の写真にも風呂場は写っている。

1945年頃 撮影

奥の白い壁が風呂場、手前左がイナヤ、その前にエヒラに乗せて乾し物を作っている。

そんな風呂も修理復原された。

2018年12月2日 撮影

● 修理保存工事状況 先頭へ

● 安岡家住宅<重要文化財>先頭へ